Sigurd Leeder

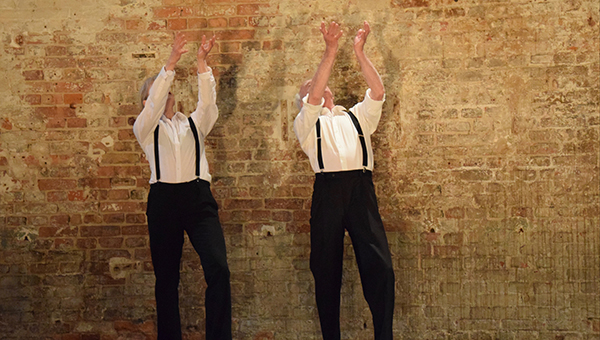

Karin Hermes und Tim Rubidge tanzen aus Werken von Sigurd Leeder und geben humorvolle wie auch tiefsinnige Einblicke in das Leben von Sigurd Leeder. Sie tanzen Ausschnitte aus folgenden Werken von Sigurd Leeder: Oh Dear, (1948), Rain (1952), Sommer (1952), Mobile (1975), Danse macabre (1935).

Ausschnitte der gesprochenen Texte:

Hamburg, 1908: Ich bin 6 Jahre alt und meine Mutter schickte mich mit dem Krug, um Milch aus der Molkerei auf der anderen Strassenseite zu holen. Aber auf der Strasse ist viel los und ich muss vorsichtig sein, weil meine Mutter sagte: „Sigurd, Du darfst auf dem Heimweg keine Milch verschütten!“ Während ich gehe, spüre ich die Spannung zwischen Arm und Hand und Krug. Es ist eine starke körperliche Erfahrung, die mich neugierig macht, die ich während meines ganzen Lebens erinnere und – vielleicht? – der Beginn meiner Leidenschaft für die Wunder wie Kunst aus körperlichem Ausdruck entstehen kann.

Sigurd Leeder war inspirierend in seinem Umgang mit der „Schrift“ oder – anders gesagt – der Tanznotation, aber für mich war es schwierig. Dann begann ich die Tanznotation wie eine Landkarte zu verstehen: Eine Karte zeigt das Ziel und den Weg dorthin; die Tanznotation zeigt die Bewegungen und wohin diese führen. Aber der Ort auf einer Landkarte ist nicht der Ort und die Notation ist nicht der Tanz. Der Tanz ist im Körper und im Raum, nicht auf dem Papier. Als Schüler der Leeder Schule fanden wir diesen Prozess transzendent, aber Herr Leeder sprach nicht von Transzendenz. Einerseits war das persönlich und andererseits fühlten wir etwas Universelles.

Wenn wir Tanzpartituren von Kurt Jooss und Sigurd Leeder aus den 30ern vergleichen, sind die Übereinstimmungen offensichtlich, das gilt besonders für die Bewegungsqualität und die choreutischen und eukinetischen Strukturen. So können wir annehmen, dass Kurt Jooss nicht Jooss geworden wäre ohne Leeder und umgekehrt. Beide haben ihr ganzes Leben die Wichtigkeit der Kinetographie Laban und der Tanznotation betont. Kurt Jooss notierte nicht selbst, er arbeitete mit Kinetographen und Kinetographinnen zusammen. Sigurd Leeder schrieb alle seine Tanzwerke selbst und war in dieser Hinsicht einzigartig in der Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Die Kreation „Der übervolle Eimer“ ist ein eindrückliches Beispiel für das Format Lecture Performance: Tanz und Wort werden so miteinander verbunden, dass das Wort ergänzend bleibt, der Tanz als nonverbaler Ausdruck im Zentrum steht und sich Übergänge als wohltuende Pausen zum Durchatmen anbieten.

Improvisation! An der Leederschule hatte wir während den drei Jahren der Ausbildung jede Woche Improvisation. Wir nahmen Elemente der Tanztechnik, Komposition, Eukinetik und Choreutik und verflochten diese ineinander, um Ideen zu finden und eine Reise zu beginnen, die zur Choreografie führt.

Am 8. Oktober 1927 wurden die Folkwangschulen für Musik, Tanz und Sprache eröffnet. Mit 29 Schülern haben Jooss und Leeder das erste Semester beginnen können. Leeder konzentrierte sich ausschliesslich auf seine Unterrichtstätigkeit, Jooss musste sich als Direktor der Schule zusätzlich um Organisation und Verwaltung kümmern. Sigurd Leeder schafft seinen „Danse macabre“ 1935 im Sommerkurs in Dartington-Hall für 18 Tanzende. Der Danse macabre zählt zu seinen wichtigen Gruppenchoreografien.

aus dem editorial der deutschen gesellschaft für tanzforschung, von 1. vorsitzender margrit bischof:

In Berlin finde ich Dock 11 in einem Hinterhof, von der Strasse aus kaum sichtbar. Doch wer den Torbogen einmal passiert hat, entdeckt ein richtiges Kleinod mit Studio, Tanzräumen und einer Bühne. Da versammeln sich an einem Märzwochenende Wiss- und Erfahrungsbegierige, welche sich mit Konzepten des modernen Tanzes befassen. Auf der Bühne überzeugen mich zwei unterschiedliche Präsentationen, denen es gelingt, das Vergangene mit dem Heutigen in Beziehung zu bringen und dabei immer wieder den Humor einfliessen zu lassen.

Die Kreation „Der übervolle Eimer“ ist ein eindrückliches Beispiel für das Format Lecture Performance: Tanz und Wort werden so miteinander verbunden, dass das Wort ergänzend bleibt, der Tanz als nonverbaler Ausdruck im Zentrum steht und sich Übergänge als wohltuende Pausen zum Durchatmen anbieten. Über die Tanzsequenzen lernen wir Ausschnitte aus Sigurd Leeders Bewegungsmaterial kennen und übers Wort erfahren wir Anekdoten aus seiner Biografie. Beides humorvoll und voller Überraschungen ineinander verwoben: So werden z. B. aus einem Milchkrug – eine Erinnerung des 6-jährigen Sigurds – Gummibälle auf die Bühne geleert, die wie Regentropfen herumspringen, oder die beiden Performenden Tim Rubidge (ein Schüler von Sigurd Leeder) und Karin Hermes (Choreologin und Choreografin) schälen und essen – inspiriert durch ein Briefzitat Leeders – genüsslich eine Grapefruit auf der Bühne.

Dank der kreativen Einfälle und unkonventionellen Inszenierungen erhalten wir Einblick in das Bewegungs- und Ausdrucksmaterial aus vergangenen Zeiten, doch gleichzeitig bleibt genügend Freiraum, um das Gesehene mit unserem heutigen Hintergrund interpretieren zu können. Dazu gesellt sich der Genuss des Zuschauens, denn sowohl die Solis wie auch die Duos werden in überzeugender Qualität getanzt.

Eine Produktion von hermesdance, Schweiz.

Träger Schweizer Tanzpreis 2016,

Kulturerbe Tanz

tanzwissenschaftliche Begleitung:

Dr. Claudia Fleischle-Braun

Kooperationen:

Schweizer Tanzarchiv, Museum für Gestaltung, Zürcher Hochschule der Künste, Noëlle Simonet (Conservatoire National Supérieure de Paris), Prof. Dr. Stephan Brinkmann, (Folkwang Universität der Künste), Alison Curtis-Jones (Trinity Laban, Cie. Summit Dance Theater, UK), Marion Bastien (Centre National de la Danse, Valorisation de la Culture Chorégraphique, France. Sekretärin des International Council of Kinetographie Laban).

Musik

Kurt Weill: Moderato assai, Meredith Monk: Four Piano Songs, Mario Batkovic: Somnium, Franz Schubert: Op. 142 Impromptu, Camille Saint-Säens: Op. 40 Danse macabre. Undatiertes Dokument, Fond Leeder, (Schweizer Tanzarchiv, SAPA)

Herzlichen Dank an:

Marco Volta für seine wertvolle Mitarbeit in der Recherche und Produktion 2017, Bettina Zimmermann und Bernhard Neuenschwander für das Feedback, Ernst Göhner Stiftung, Corymbo Stiftung, Stanely Thomas Johnson Sitftung und des Bundesamtes für Kultur für die finanzielle Unterstützung.